Erik Josephson

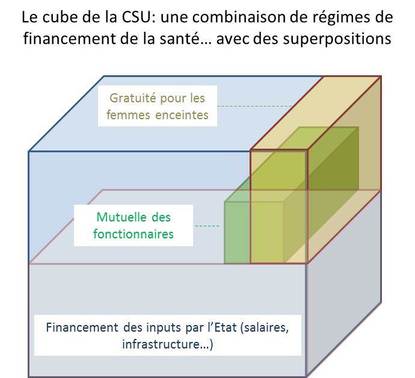

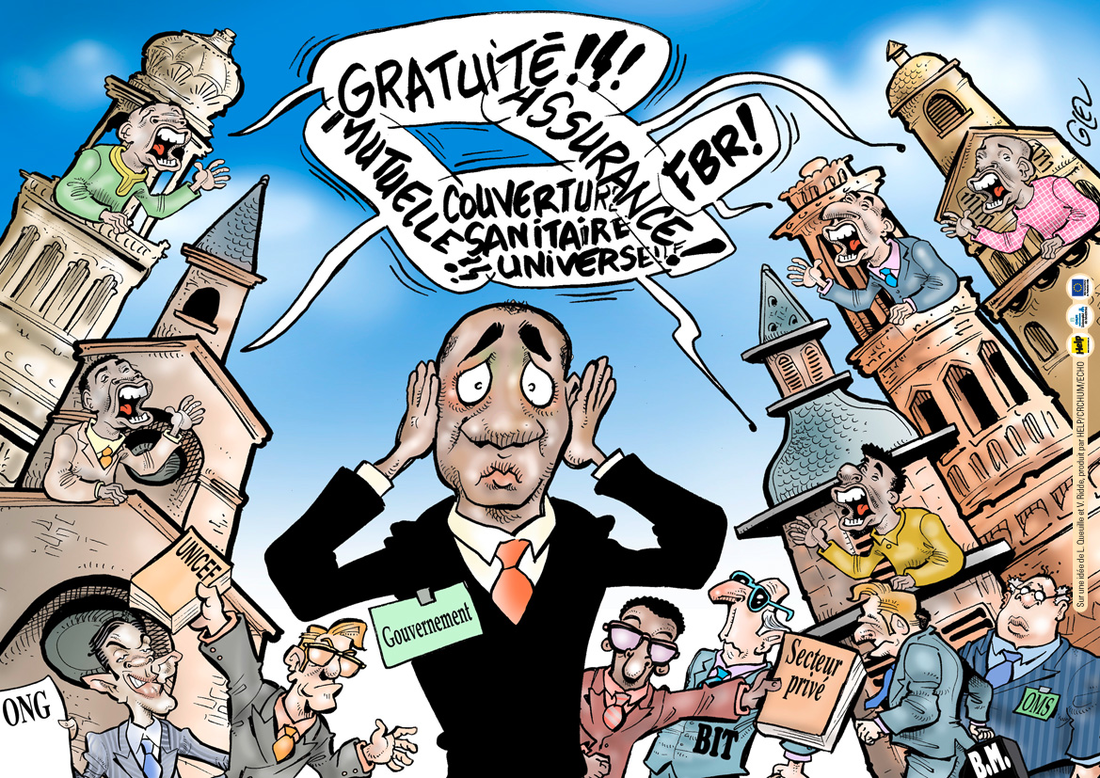

Il est frappant de constater à quel point l'agenda de la couverture sanitaire universelle (CSU) a été, d'un point de vue financier, confondu avec l'assurance-maladie contributive. Certaines raisons sont compréhensibles. Dans de nombreux pays à faible revenu, la santé est actuellement financée par une combinaison de recettes fiscales, de dépenses à charge des patients et de financements extérieurs. Il existe une tension entre l'objectif de mobiliser des ressources pour la santé - qui suggère de maintenir le paiement par les patients - et l'objectif d'accès à tous - qui suggère de supprimer cette contribution. Beaucoup de pays ne veulent pas perdre les recettes directes de la population - le paiement de primes d'assurance devient alors l'option privilégiée.

Ces derniers mois, j'ai été interpelé par le défi rencontrés par les pays d'Afrique sub-saharienne qui se sont engagés dans le développement d'une assurance-maladie nationale (contributive). Mon analyse est que si l'élaboration d'un régime national d'assurance-maladie est un défi, ce n'est pas nécessairement parce que la gestion d'un tel plan est compliquée et administrativement lourde (bien que cela soit certainement vrai), mais plutôt en raison des approches adoptées pour le mettre en place.

Les approches classiques d'échelonnement

J'ai observé trois approches pour échelonner la mise en place de l'assurance-maladie nationale: (i) l'approche 'big bang' - on couvre la population de l'ensemble du pays en une fois; (ii) l'approche qui consiste à commencer par un segment de population, généralement un segment de l'économie formelle (ex. les fonctionnaires), dans certains pays simultanément avec le segment de population pauvre (on crée alors le problème du «chaînon manquant»); ou (iii) le pays commence par un certain niveau de prestation de soins de santé, par exemple les soins hospitaliers. Dans plusieurs cas, une combinaison de ces approches a été utilisée.

Le Ghana a opté pour le 'big bang' (bien que cette approche ait été basée sur des mutuelles ayant démarré au niveau des districts). Le Kenya dispose depuis plusieurs décennies d'un mécanisme d'assurance obligatoire pour les soins hospitaliers pour les employés du gouvernement; ce dernier est lentement converti en un régime contributif pour tous les niveaux de soins et pour l'ensemble de la population. La Tanzanie dispose d'un fonds d'assurance qui a débuté avec des employés du gouvernement et a évolué pour intégrer d'autres niveaux de population. Récemment, certains pays, comme le Libéria ou la Sierra Leone, qui envisagent d'établir une assurance-maladie nationale, ont reçu le conseil de la rendre contributive et de l'appliquer directement à l'ensemble de la population. Le Lesotho envisage lui, de progresser par groupe de population en ciblant progressivement le secteur informel. Les expériences de ces dernières années des pays pionniers, comme le Ghana et le Kenya, nous invitent à faire une pause et à bien réfléchir sur cette question stratégique d'échelonnement.

En effet l'on constate, dans les modèles déjà en place, une série de difficultés importantes au démarrage, notamment au niveau de la gouvernance, du paquet de soins, de la qualité des services et de la protection financière. Au Kenya, concevoir un modèle et atteindre un consensus, ou simplement mettre de côté les préoccupations de certains groupes d'intérêt, a pris des années. La faiblesse de la gouvernance du NHIF (Fonds national d'assurance hospitalière) au Kenya s'est révélée dès le début de sa transition vers un rôle plus large, ce qui a suscité des appels à la réforme. Au Ghana, où l'adhésion au NHIS (National Health Insurance Scheme) stagne entre 30% et 40% de la population depuis plusieurs années pour une multitude de raisons, même ceux qui peuvent se le permettre ne s'inscrivent pas, pas plus que ceux qui sont exemptés de payer des primes. Un comité gouvernemental a récemment identifié les défis auxquels le NHIS ghanéen est confronté; il a relevé plusieurs failles, notamment l'incapacité de nombreux citoyens à se permettre une contribution financière, la faible qualité des soins, le fait que de nombreuses formations sanitaires ne sont pas capables de prester le paquet de bénéfices... Il existe des données probantes suggérant que, plutôt que d'améliorer l'accès aux soins, être couvert par le NHIS relègue les patients à un service de deuxième classe. De même, il semble que le système de paiement direct par les usagers, qui pourtant était à l'origine des frustrations ayant mené à la mise en œuvre du NHIS, a encore de beaux jours devant lui.

Dans les approches classiques d'échelonnement (big bang, population, géographie, niveau de prestation de services), même quand la couverture est mise en place de façon progressive, toutes les capacités de gestion et de gouvernance doivent être mises en place dès le début. Cela pose deux défis. Tout d'abord, des ressources importantes doivent être affectées, dès le démarrage, à la gestion administrative de l'assurance-maladie : il faut en effet mettre en place les mécanismes qui permettent l'enrôlement des membres, le paiement des primes (dans les systèmes contributifs), l'identification des pauvres, la gestion des demandes de remboursement, le développement ou l'acquisition de logiciels, la gestion des fonds d'assurance, la contractualisation des formations sanitaires, l'accréditation, etc.. Deuxièmement, la capacité des ressources humaines doit être présente dès le départ pour gérer les différentes unités de l'agence d'achat. Ce sont là, tous des systèmes bien complexes, chacun méritant la plus grande attention.

Est-ce vraiment la bonne stratégie de mise en place d'une assurance-maladie nationale? Compte tenu des gros problèmes auxquels les pays d'Afrique sub-saharienne pionniers ont été confrontés, les pays qui s'engagent aujourd'hui doivent, selon moi, envisager un autre mode d'échelonnement.

Proposition pour un échelonnement par composant

En opposition aux méthodes classiques d'échelonnement, imaginons une méthode basée sur les différents composants du financement et de la prestation des services de santé. Par 'composant', je veux faire référence aux différentes sous-fonctions au niveau des trois principales fonctions du financement de la santé (génération de revenus, mise en commun, achat), ainsi qu'à celles au niveau de la prestation des services. L'idée serait d'établir les différents composants nécessaires à un système national selon une logique graduelle, mais raisonnée. On commencerait par se concentrer sur l'amélioration de l'offre de services de santé et la mise en place de la fonction d'achat. Ensuite seulement, on essaierait d'aller vers la population pour lui demander de s'inscire à l'assurance, de payer sa cotisation pour disposer d'une couverture contractuelle. Il n'y a sans doute pas de manière définie de mettre en œuvre un tel échelonnement - il est probable que le contexte jouerait. Mais la logique aurait tout son poids: certains composants viendraient avant d'autres.

Un exemple d'une telle méthode d'échelonnement consisterait à commencer sur base des seuls financements publics et des bailleurs de fonds. La première étape serait de se concentrer sur la mise en place d'une capacité d'achat stratégique sommaire, incluant la détermination d'un paquet de soins limité. Pour ensuite d'évoluer, sur une base à établir en fonction du contexte, vers les éléments suivants: l'autonomisation des formations sanitaires (où cela n'existe pas encore); l'exploitation de l'information fournie par les prestataires pour mieux calibrer le paiement; la mise en place d'une entité publique d'achat stratégique; l'accréditation et l'intégration des prestataires privés; l'imposition des conditions contractuelles, y compris la résiliation du contrat lorsque cela s'avère nécessaire. A partir de ce point, on gonflerait progressivement le nombre de services remboursés et on sophistiquerait les mécanismes de paiement (en trouvant le bon mixte de rémunération à l'acte et de paiement par capitation pour les coûts opérationnels non salariaux). Cette expansion serait assurée par l'agence publique d'achat (plutôt que par le Ministère des Finances ou de l'Unité des Finances du Ministère de la Santé). Il faudrait bien sûr aussi mettre en place les solutions pour assurer l'équité (ex. exemption des plus pauvres) et l'efficience (ex. échelonnement des soins).

La séquence exacte est bien sûr à préciser, mais la règle d'or serait de laisser les composants vraiment difficiles pour la fin. Dans cette catégorie de 'composants difficiles', je range certainement ce qui relève de la collecte des contributions par les ménages. Les pays s'attaqueraient donc aux défis complexes de la perception de cotisations et à l'attribution des droits qui en découlent en fin de processus, quand les capacités d'achat et de prestation de soins de qualité sont en place et en mesure de répondre aux attentes des populations.

Ce qui est intéressant, c'est que de nombreux pays africains sont justement en train de mettre en place une telle capacité d'achat stratégique restreinte : le financement basé sur la performance (FBP)! Au cours de la dernière décennie, grâce au FBP, les structures, les processus et l'expertise humaine ont été développés dans de nombreux pays, y compris ceux qui envisagent l'assurance-maladie contributive. Dans ce cas de figure, ma proposition serait d'exploiter le FBP comme point de départ pour passer, composant par composant, d'un embryon de capacité d'achat stratégique à une assurance-maladie complète.

L'ordre de l'échelonnement par fonction, ainsi que le calendrier, sont certainement discutables et dépendent du contexte. Cependant, cette manière de voir les choses comporte de nombreux avantages. Tout d'abord, la mise en place progressive d'une assurance-maladie nationale par composant est un processus beaucoup plus gérable que celui qui consiste à tout faire en une seule fois. L'approche 'tous les composants tout d'un coup' est complexe à gérer pour quiconque, a fortiori par les pays qui n'ont pas la capacité requise en effectifs ou en compétences. Deuxièmement, l'approche 'échelonnement par composant' fournit une feuille de route claire pour les décideurs, leur permettant de se concentrer sur les éléments clés pour acheter des services de qualité. Troisièmement, la construction par composant est un chemin beaucoup moins coûteux administrativement que l'approche globale. Quatrièmement, les difficultés rencontrées au cours de la construction par composant auront des effets systémiques négatifs moins nombreux que dans le cadre d'une approche 'tous les composants d'un coup'. Cinquièmement, l'échelonnement par composant peut prendre comme point de départ un système (le FBP) qui est désormais présent dans une grande partie de l'Afrique sub-saharienne. Sixièmement, dans cette approche, la capacité d'achat stratégique est construite dès le début du processus, ce qui permet d'éviter les problèmes ultérieurs que l'on a pu observer dans certains pays (il peut être difficile de sortir d'un système de remboursement une fois qu'il est bien établi). Septièmement, (dans le cas des mécanismes contributifs), en laissant à plus tard la génération de revenus, on laisse au gouvernement davantage de temps pour se concentrer sur l'amélioration de la fonction d'achat d'une part et, d'autre part, sur l'offre de services de santé; on laisse à plus tard les enjeux complexes, coûteux et politiquement plus lourds liés au contrat formel entre l'assuré et l'assureur national. Et enfin, cette approche est intrinsèquement plus équitable que les approches classiques. En effet, dans les mécanismes contributifs, puisque l'on est débarassé de l'impératif immédiat de percevoir des cotisations, les améliorations ne vont pas uniquement pour ceux qui peuvent se permettre de payer les primes.

Ceci fait-il sens? Je propose humblement cette approche pour les pays à revenu faible ou intermédiaire voulant passer d'un financement passif à un achat stratégique gérable. Il y a sans aucun doute beaucoup de problèmes à aborder que je n'ai pas soulignée dans ce billet de blog. Aussi, je serais très heureux de lire vos réactions et suggestions pour rendre cette approche plus robuste.

Un projet Collectivity a été lancé en marge de cet article. En commentant ce dernier, vous contribuerez au projet et pourrez ajouter un badge à votre profil.