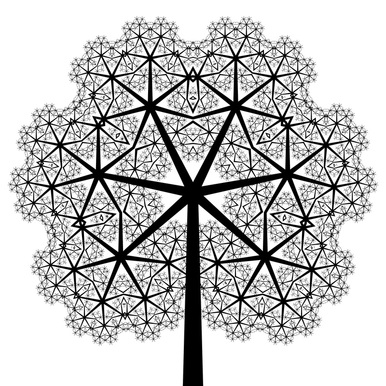

Figure 1. Représentation du nouveau système organisationnel des CoPs, sur un modèle « fractal »

Figure 1. Représentation du nouveau système organisationnel des CoPs, sur un modèle « fractal » La nouvelle ambition des CoPs est de multiplier les opportunités pour leurs experts, notamment via le lancement de différents projets collaboratifs. Cette transition ne va être possible que si nous réorganisons aussi notre structure de facilitation. Dans ce billet de blog, nous vous présentons le modèle vers lequel nous nous dirigeons. Si vous êtes relativement anciens dans notre CoP, il va y avoir peut-être un nouveau rôle à assumer.

Les limites du modèle actuel

Dans un blog récent, Bruno passait en revue les cinq ans d’existence de la CoP Financement Basé sur la Performance (CoP FBP). Il évoquait notamment le goulot d’étranglement qu’en tant que point d’initiation et de passage des activités de la CoP FBP, il était lui-même devenu. Ces dernières années, nous avons testé des modèles avec des équipes de facilitation plus étoffées. C’est la CoP Accès Financier aux Services de Santé (CoP AFSS) qui a été le plus loin dans ce modèle. Au final, cette approche, toute CoP confondue, n’a pas nécessairement permis l’expansion à laquelle nous pouvions prétendre.

A Rabat, nous avons discuté de ce mode d’organisation. Pour les CoP FBP, AFSS et Prestation des Services de Santé, le diagnostic est clair : trop de beaux projets ont dû être confinés au frigo à cause de notre propre indisponibilité. Le futur nous le voyons dans le modèle inauguré l’année dernière avec l’atelier « Results Based Financing & Information Communication and Technology » qui avait été conduit par une équipe autonome de la facilitation centrale.

Le nouveau modèle

Pour faire sauter le goulot d’étranglement des facilitateurs, notre stratégie va être d’adopter un organigramme de facilitation permettant une plus grande délégation des responsabilités (le mot ‘organigramme’ est un peu impropre, puisque les CoPs ne sont pas des organisations classiques avec une hiérarchie et leurs employés – mais nous n’avons pas trouvé mieux). Nous allons donc nous éloigner de notre organigramme en râteau, pour un organigramme avec plus de décentralisation (figure 1).

Concrètement, chaque activité de CoP sera désormais identifiée comme un projet collaboratif. Ce projet sera confié à un ‘gestionnaire de projet’ (by the way, nous trouvons cette dénomination de ‘gestionnaire de projet’ peu originale ; nous offrirons un T-shirt CoP à celui d’entre vous qui trouvera une meilleure dénomination – il vous suffit de faire vos suggestions sous forme de commentaire à ce blog) ; la principale responsabilité de ce dernier sera de conduire le projet à bon port. Ces nouveaux ‘postes’ de gestionnaire constitueront autant de nouvelles opportunités pour nos experts les plus expérimentés et motivés. Ce sera aussi l’occasion pour eux de démontrer leur passion pour la gestion des connaissances et leur envie d’aider les experts plus juniors à grandir dans leurs compétences et connaissances.

Le choix des ‘gestionnaires de projet’ devra prendre en compte la nature des projets eux-mêmes. En effet, comme vous le découvrirez au fur et mesure de la mise en ligne des projets collaboratifs dans le futur, ces derniers seront de nature très différente – certains auront des durées de vie relativement limitées, d’autres auront des échéances plus éloignées ; certains seront de petits projets, d’autres seront beaucoup plus lourds ; certains seront bilingues, d’autres non ; certains seront très techniques, d’autres moins. Le titre de ‘gestionnaire de projet’ sera donc délimité, tant en termes de contenu que de durée. Notez bien que l’expert qui aura accepté cette responsabilité aura préalable souscrit à des termes de référence précis ; il devra aussi se soumettre à une évaluation de sa propre performance (notamment par ses pairs, les experts engagés dans le projet).

La montée en puissance de ce nouveau modèle sera progressive ; elle dépendra notamment du volume de projets collaboratifs que nous allons parvenir à lancer. Il est possible aussi que tout ne soit parfait du premier coup, mais le plus important est bien d’enclencher cette transition et de nous engager résolument vers ce développement des CoPs. Nous comptons sur votre soutien.