Ce blog a été partagé sur de nombreux forums. J’ai concentré mon analyse sur les contributions postées sur quatre forums : Financement Basé sur la Performance, Accès Financier aux Services de Santé, Prestation de Services de Santé et Hub Cameroun (tous les quatre bilingues). Sur tous ces forums, les félicitations à Hyacinthe étaient unanimes. Les contributions ont été nombreuses, de grande qualité et nous ont permis d’approfondir ce problème, jusqu’ici peu documenté en Afrique, à travers du matériel supplémentaire. Nous espérons que ce blog synthétique vous sera utile. Par facilité, j’ai regroupé les contributions par thèmes. J’ai parfois ‘chamboulé’ un peu l’ordre pour faciliter la lecture. Merci à tous pour ces échanges et vos contributions à ce débat important !

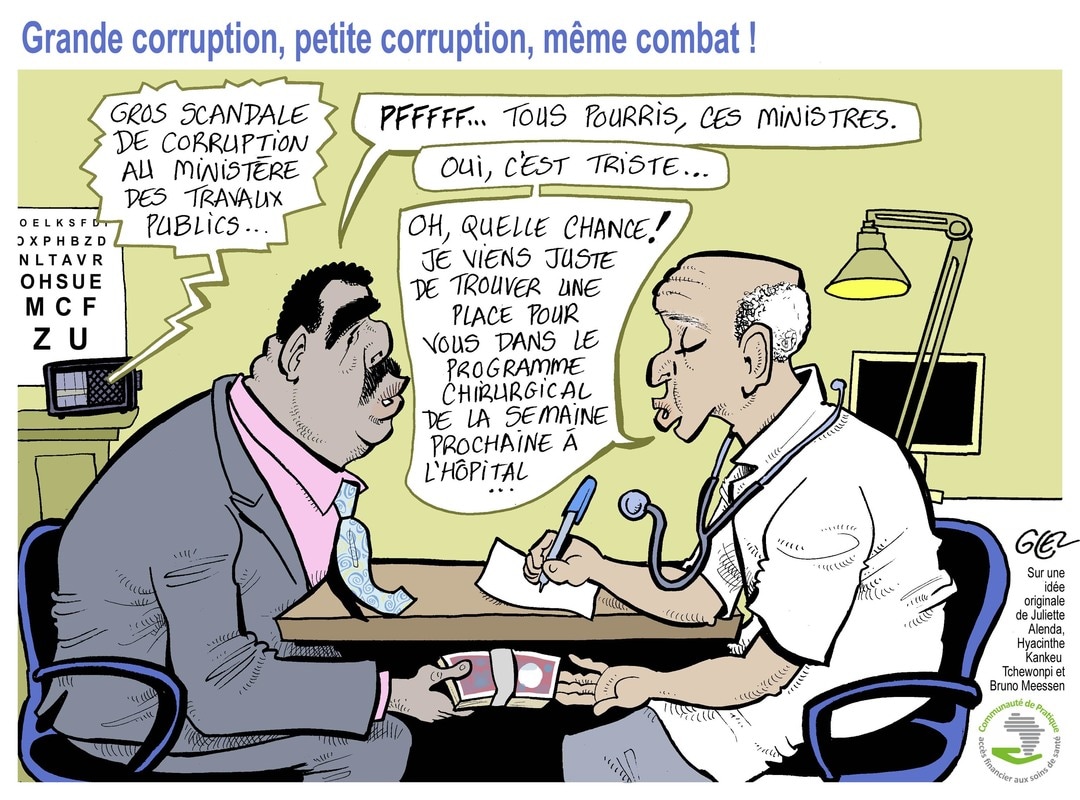

La petite corruption, c’est quoi ?

La thèse de Hyacinthe portait sur la « petite corruption ». Dans plusieurs interventions, une incompréhension est apparue sur cette expression. Hyacinthe a apporté une précision en indiquant qu’elle ne qualifie pas l’ampleur du problème, mais plutôt la nature des acteurs en présence, le type de décisions influencées par la corruption et la source du pouvoir discrétionnaire qui est utilisé abusivement. Il a ainsi précisé que trois principaux types de corruption sont identifiés dans la littérature sur l’économie de la corruption :

1. La «grande corruption» qui renvoie aux actes des membres de l'élite politique par lesquels ils profitent de leur pouvoir de décision en matière de politiques économiques pour servir leurs propres intérêts à un certain coût pour la population;

2. La «corruption bureaucratique» qui désigne les actes des bureaucrates (nommés) dans leurs relations avec leurs supérieurs (l'élite politique) ou avec le public ;

3. La «corruption législative» qui fait référence à la manière et à la mesure dans laquelle les décisions de vote des législateurs peuvent être influencées (par exemple, par des groupes d'intérêt).

La «petite corruption» est la principale forme de «corruption bureaucratique» et fait référence à des situations dans lesquelles les usagers sont amenés à payer des agents publics pour recevoir un service auquel ils ont droit ou pour accélérer une procédure. Dans le secteur de la santé, certains « paiements informels » que l’on observe dans la relation entre personnels de santé et patients peuvent donc être analysés sous l’angle de la « petite corruption » sans que cela ne préjuge de l’importance, de l’ampleur ou de la gravité du phénomène.

Quelques études sur la corruption dans le secteur de la santé en Afrique

Si la recherche de Hyacinthe nous a interpelé, c’est aussi parce que c’est un problème relativement peu étudié. Vous avez été plusieurs à déplorer cette sous-documentation.. Toutefois, notre discussion a fait ressortir des études méconnues. Ainsi, Noël Nahounou a partagé avec nous une très intéressante étude conduite par le Ministère de la Santé en Côte d’Ivoire en 2014. Les principaux résultats sont parlants : 44% des personnes interviewées ont déclaré avoir été victimes de paiements informels, aucun des établissements de santé enquêtés ne respectait les prix des médicaments homologués par le gouvernement, une faible transparence a été constatée dans la gestion des ressources et du budget et le taux d’absentéisme du personnel de santé était en moyenne de 15% (pouvant aller jusqu’à 63% dans certaines structures). Suite à cette auto-évaluation, le Ministère de la Santé, avec l’appui de l’USAID, a entrepris diverses actions – celles-ci sont parties des pistes de solutions qui ont émergé des missions de restitution des résultats auprès des autorités administratives sanitaires et politiques, des populations et de la société civile. D’après le directeur du Cabinet Adjoint du Ministère de la Santé, le Dr Joseph Niangué, ces missions ont résulté en l’instauration de ce qu’il qualifie de « culture de la redevabilité », où les gestionnaires des systèmes de santé rendent des comptes auprès des autorités politiques et administratives, aux populations et aux autres acteurs des systèmes de santé. Un plan d’action est prévu pour renforcer la gouvernance du secteur de la santé, des outils sont en élaboration afin d’améliorer la transparence de la gestion et des opérations financières, et des formations à l’audit se diffusent auprès des acteurs du niveau central afin d’effectuer des missions dans les régions sanitaires.

Nous avons aussi pu prendre connaissance de l’étude intitulée « Gouvernance et corruption dans le système de santé au Sénégal », dont le rapport provisoire a été partagé par Matar Camara (Abt Associates – USAID/HSS+ Project). A travers ses trois volets (sociologique, économique et juridique), cette étude pluridisciplinaire et assez complète met en évidence diverses facettes de ce problème dans le contexte sénégalais. Elle identifie notamment 14 pratiques corruptives en milieu hospitalier et 10 dans les centres de santé. Par ailleurs, elle aborde des aspects qui pourraient relever de la « grande corruption », en étudiant les pratiques déviantes au sujet des marchés publics dans le secteur de la santé et en ce qui concerne la distribution des médicaments au Sénégal. La question des réseaux de corruption est également traitée, ce qui est peu courant dans la littérature existante.

Alors que Hyacinthe évoquait dans son interview la piste d’une plus grande transparence, à travers l’affichage par exemple des prix des prestations, Marlyatou Bah, contributrice sur le blog, nous révèle ses impressions par rapport à une étude qu’elle a menée avec son équipe. Pendant trois ans, le but a été de travailler sur la transparence dans la gestion des structures sanitaires. Dans ce cadre a été initié l’affichage des tarifs à des endroits accessibles aux usagers, ainsi que la méthodologie du client anonyme (un enquêteur qui se fait passer pour un malade) afin de vérifier l’efficacité de l’intervention. Cette expérimentation a permis de diminuer la petite corruption auprès des usagers lettrés, mais cela n’a eu aucun impact sur les usagers non lettrés dont la majorité est constituée par des femmes. Plusieurs pistes émergent de cette expérience afin de lutter contre les paiements informels, telles que la vulgarisation des informations par les gestionnaires des structures sanitaires, la mise en place de débats publics, d’un meilleur partage de l’information, la création d’un système de suivi évaluation participatif ainsi que par des supervisions inopinées.

L’interview de Hyacinthe a également ouvert des portes, certains contributeurs souhaitant désormais s’intéresser à ce problème dans leur propre pays, comme Eric Mukomena Sompwe (Université de Lubumbashi) qui aimerait évaluer le véritable coût des accouchements en RDC. Voilà peut-être un beau projet collaboratif futur pour les experts de Collectivity !

Comment distinguer le cadeau de remerciement et le geste corrupteur ?

Si les études sont importantes, les expériences personnelles sont aussi de précieuses sources d’éclairage. L’importance de la culture ressort alors, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Plusieurs « types » de paiements informels se dessinent à la lecture des discussions, comme lorsque Augustin Mwala, réagissant sur le blog, les classe en deux grands groupes à partir de sa propre expérience. Le premier groupe rassemble les paiements informels qui découlent de la culture – des individus donnent librement pour un service bien fait. Le second groupe est constitué des paiements informels sollicités par les prestataires, qui demandent de l’argent aux patients avant de prodiguer les soins, en dehors du circuit normal. Ce second groupe ne permet pas d’établir une équité entre les patients et a un impact négatif sur la qualité. Cette question de la frontière entre ce qui relève de la corruption et ce qui va plutôt relever du remerciement désintéressé a généré une belle discussion.

Aloys Zongo fait ainsi remarquer que les cadeaux en nature ou en espère, alors que le patient est satisfait, relève effectivement des valeurs culturelles et ne doivent pas être perçus comme des paiements informels. Pour illustrer cela, au Burkina Faso, un cadeau est considéré comme un acte de corruption quand sa valeur est au-dessus de 35.000 FCFA. Dans l’exercice de la médecine clinique, Joël Arthur Kiendrébéogo nous raconte ainsi qu’il a été directement confronté à ce genre de situations. Est-ce alors une forme de corruption passive ou un cadeau désintéressé ? Dans le second cas, il est compliqué pour l’agent de santé de refuser ce cadeau, cela pouvant être mal perçu par le patient. La relation patient/médecin est complexe en ce sens. La législation mise en place par le Burkina Faso peut permettre d’avoir plus de légitimité dans le refus d’un cadeau même désintéressé, en raison de son caractère illicite.

Ce débat traverse également les frontières. En réaction à cela, Hyacinthe nous livre une information intéressante : un sociologue Hongrois dénommé Csaba a observé dans les années 1990 que pour certains patients (et leurs familles) en hospitalisation, le refus d'un cadeau par le personnel soignant était interprété comme une indication du fait que les perspectives de guérison n'étaient pas bonnes... Patrick Martiny (Université catholique de Louvain) nous révèle qu’en Belgique, il est habituel que les patients donnent des pralines lorsqu’ils quittent l’hôpital, à titre de reconnaissance. En Occident comme en Afrique, il a été confronté à ces situations de cadeau : des fleurs, des amandes en Algérie, la population d’un village qui aide l’infirmier à travailler son champ au Niger, etc. Hyacinthe propose alors la piste d’une formalisation des paiements de type « cadeaux » en se basant sur l’exemple des pourboires qui se pratiquent dans certains pays, notamment dans le secteur de la restauration (un espace est prévu au bas de l'addition/la facture pour que le client y indique le montant du pourboire qu'il souhaite verser et il le paye au même moment que sa consommation, le tout étant enregistré). L’idée serait alors de mettre en place une caisse unique où les paiements se feraient, avec une gestion qui ferait l’objet d’un accord entre les responsables de la formation sanitaire et le personnel soignant, ceci nécessitant une plus grande transparence et une meilleure information des patients par rapports aux tarifs officiels et aux modalités de paiements.

Toutefois Joël réagit alors en estimant que cette approche, si elle est intéressante à explorer, reste peut-être trop occidentalo-centrée. La valeur du cadeau vient en effet de son informalité, que le cadeau soit en espèce ou en nature. Pour Patrick, ces cadeaux permettent d’établir des bonnes relations, plus personnalisées, mettant le patient au centre, ce qui ne serait pas possible en « aseptisant » trop ces relations à travers un cadre légal.

Les liens entre paiements informels et qualité

Les liens sont ambigus entre paiements informels et qualité. Certains contributeurs nous ont donné des exemples précis de corruption qu’ils avaient pu rencontrer, dans un cadre professionnel comme personnel - autant de témoignages importants pour appréhender ce phénomène complexe et commencer à établir des liens, positifs ou négatifs, entre paiements informels et qualité des soins. Ainsi, Marlyatou nous livre sa propre expérience. Dans certains cas, la qualité va effectivement dépendre du montant payé par le patient, à travers des traitements de faveurs, un service plus efficace et des personnes plus disponibles, notamment après les heures normales de service. En devenant courante, cette pratique a été intégrée et acceptée par les patients, ce qui débouche sur une sorte de « corruption acceptable ». Le Docteur Gisèle Kalend Bukas Muk, dans le cadre de la santé de la mère et de l’enfant en RDC, constate également que dans certains hôpitaux, les cadeaux sont demandés à l’avance, aboutissant à un meilleur service. Hyacinthe relève toutefois que bien que la littérature identifie en effet la volonté de recevoir des soins de meilleure qualité comme l’une des justifications souvent avancées par les patients, aucune étude quantitative ne met en évidence un lien positif entre paiements informels et meilleure qualité des soins.

Les exemples appuyant une relation négative entre paiements informels et qualité des soins sont frappants. Gisèle, qui a rencontré ce problème dans les maternités, comme Aloys, nous expliquent ainsi le phénomène de ce qui est appelé couramment la « pharmacie-poche ». Du fait des ruptures en intrants, les agents de santé en achètent pour les revendre et faire des bénéfices, jusqu’à aller pratiquer des actes supplémentaires pour écouler la marchandise. Les échantillons eux-mêmes favorisent la vente parallèle de médicaments. A la suite de la réaction de Gisèle, Henri Mundongo (Université de Lubumbashi) explique l’importance négative de l’absence de réglementation des prix des soins de santé qui renforce les phénomènes de corruption, dans un contexte où le personnel est démotivé et mal rémunéré.

Pour donner d’autres exemples, Augustin a pu voir, dans une clinique, dans le cas notamment des interruptions volontaires de grossesse, des patientes qui entrent la nuit, donnent des paiements informels au prestataire et sont libérées tôt le matin pour ne pas laisser de trace. Aloys nous livre également ses expériences. Dans les hôpitaux, il a pu constater que le personnel de soutien ou les infirmiers demandent couramment de l’argent supplémentaire aux patients pour faciliter l’accès aux spécialistes, ces derniers n’étant parfois pas au courant. Il arrive que des médecins en clinique demandent des paiements informels aux malades pour les opérer à l’hôpital, le médecin se chargeant d’y payer les frais. Une autre pratique est la création de ruptures virtuelles dans les hôpitaux pour orienter les patients vers les cliniques privées.

Les FBR/FBP et le contrôle communautaire

Hamidou Atta, tout comme Mahaman Moha, qui sont les premiers à avoir contribué en commentant sur le blog, soulignent que le lien est double entre corruption et Financement Basé sur les Résultats. La corruption peut avoir un impact négatif lors de la mise en place de ces dispositifs. Mais, en retour, ceux-ci pourraient contribuer à lutter contre la corruption dans les structures sanitaires. La question de la qualité de la vérification et de la contre-vérification des performances est centrale. Un contrôle par des enquêtes communautaires obligatoires pourrait être une piste afin de gérer cette corruption. Comme nous l’explique Hyacinthe en réponse, dans le cadre des FBR, dans la mesure où le montant versé aux formations sanitaires prend en compte leur score de qualité, qui dépend lui-même de la satisfaction, de la perception des patients, ce contrôle communautaire pourrait inciter les prestataires à limiter la pratique des paiements informels. Les résultats d’une évaluation d’impact du programme FBR menée au Cameroun et présentée récemment par des chercheurs de la Banque Mondiale lors du quatrième Symposium Mondial de la Recherche sur les Systèmes de Santé à Vancouver vont dans ce sens.

Toutefois l’instauration du FBP rencontre des obstacles divers, comme le montre l’expérience relatée par le Docteur Ebeng Romuald. Dans certains pays d’Afrique de l’Ouest, les autorités sanitaires n’appliquent pas encore le FBP aux Politiques Elargies de Vaccination ; pourtant d’après certains, ce système devrait être instauré de manière systémique, dans tous les secteurs du développement, afin de mettre en place une bonne gouvernance à tous les niveaux et réellement lutter contre la corruption. Les enquêtes communautaires sont ainsi mises en avant afin d’adresser ce problème de paiements informels, que ce soit pour la mise en place des FBP ou pour plus de transparence par rapport aux prix des prestations et des médicaments. Comme le souligne Samuel Monono, qui a contribué sur la version anglaise du blog, les feedback des utilisateurs comme l’évaluation communautaires pourraient fournir des données très intéressantes pour améliorer les FBP et lutter contre la corruption.

Des pistes à suivre

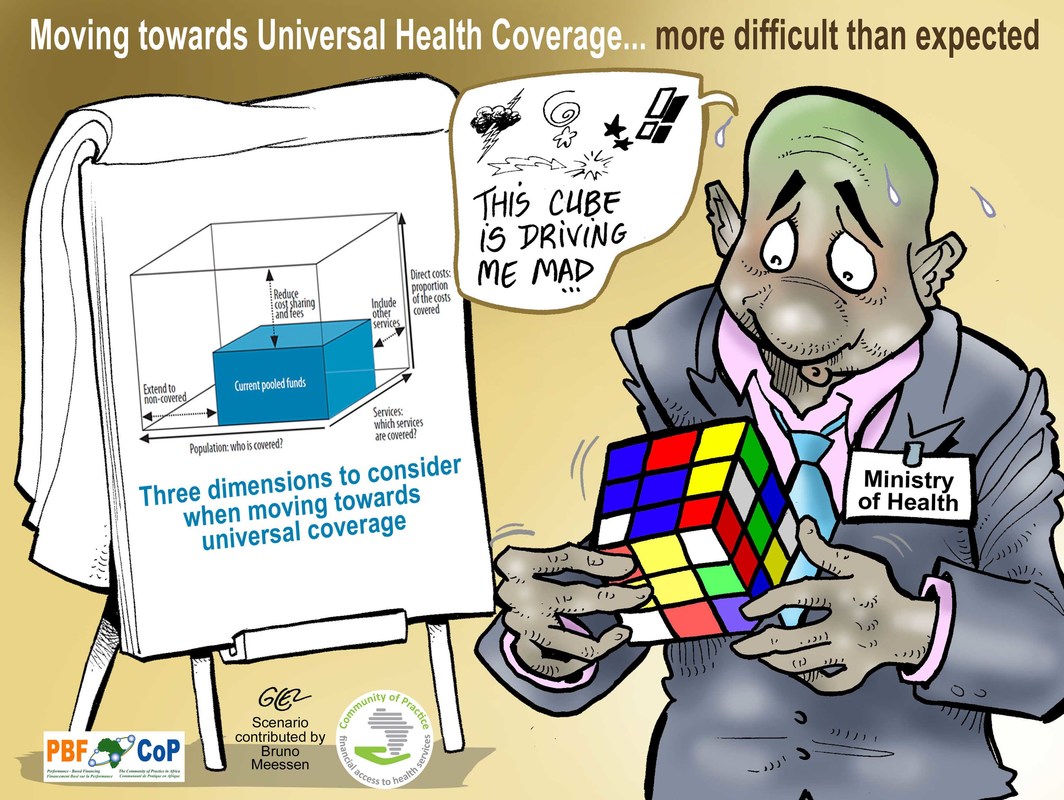

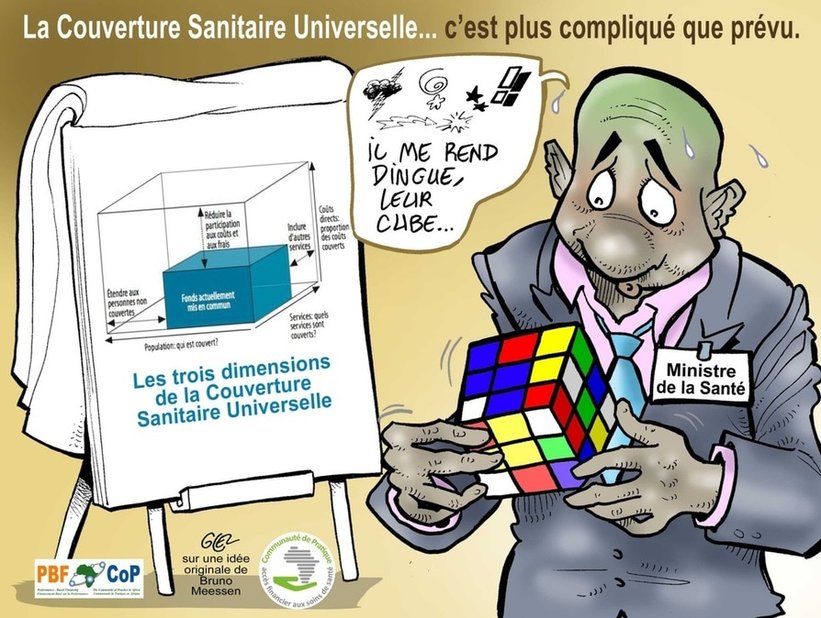

Plusieurs pistes en particulier ressortent de ces diverses contributions à la discussion. Lalla Asma El Alami El Fellousse (École Nationale de Santé Publique, Rabat) souligne que ce débat est d’autant plus important dans le contexte actuel de volonté de progression vers la couverture sanitaire universelle. Malgré leur état d’avancement, les dépenses directes des ménages pour leur santé restent très élevées. Ces chiffres, peu interrogés, trouvent alors une perspective intéressante dans ce débat sur les paiements informels. Flavien Matondo nous rappelle l’importance de la prise en compte du système de santé de manière large dans ce problème, et notamment des inégalités de santé et d’appui selon les territoires, ce qui implique des comportements différents de la part des personnels de santé. La prise en compte du contexte, qu’il soit local ou national, est fondamental pour appréhender ce problème de manière durable. Les éléments donnés par Henri par rapport à son expérience en RDC permettent d’illustrer également cette question du contexte, en établissant une différence entre le milieu urbain, où les dessous-de-table sont plus courants, et le milieu rural où, dans un contexte de forte pauvreté, les cadeaux individuels ou collectifs représentent, pour ces populations, un moyen de soutenir le centre de santé.

Ceci rejoint une autre piste de recherche importante sur cette question du contexte et d’une meilleure compréhension de ce problème complexe des paiements informels. Didier Chuy (Nyunzu General Hospital) estime ainsi que l’étude économique de ce problème doit être couplée à une étude sociologique, pour comprendre la construction sociale de telles situations de paiements informels, de comprendre le rôle de chacun des acteurs en interaction les uns avec les autres, pour ainsi mieux appréhender leurs stratégies. A cet égard, l’étude pluridisciplinaire réalisée au Sénégal et dont le rapport provisoire a été partagé par Matar Camara apparaît comme un bon modèle dont pourrait s’inspirer d’autres travaux. Richard Fotsing (WHO country office CAR/Bangui), Aristide Bitouga et d’autres contributeurs rejoignent cette vue. Le Docteur Moustapha Nsangou (Hôpital central de Yaoundé) indique qu’un étudiant de Master en Sociologie réalise en ce moment un travail sur les détournements de patients (y compris la problématique de la corruption) dans les formations sanitaires publiques de la ville de Yaoundé et qu’il faudrait capitaliser les résultats de cette étude. Pour bien comprendre cette problématique, il est nécessaire de rentrer en profondeur dans le contexte. Il est fondamental d’en comprendre l’historique, la genèse, et d’intégrer cela dans le contexte socioéconomique, politique et anthropologique pour identifier les leviers potentiels pour lutter contre les paiements informels dans les structures de santé.

Enfin, la question se pose ici sur la relation entre soignant et soigné. Mais, comme nous le rappelle Didier, ce débat peut se transposer à d’autres niveaux, comme dans la relation entre financeurs et établissements sanitaires. La problématique de la corruption dans les structures de santé s'intègre dans le contexte de la corruption généralisée qui mine les services publics dans la plupart des pays en développement, nous dit Richard. La crise économique puis les programmes d’ajustement structurel, ainsi que les crises de gouvernance ont contribué à renforcer la corruption dans les structures de santé. Le problème de la corruption est global, nécessitant alors des solutions globales. S’appuyant sur ce qu’il considère comme un échec de la lutte contre la corruption au Cameroun, le Docteur Charles Soffeu (Hôpital de district de Logbaba) va plus loin en indiquant que « la culture de corruption ne peut disparaitre que par le développement et l’adoption d’une nouvelle culture qui elle-même doit s’inscrire dans une politique globale (une vision) ». Il insiste sur la nécessité de développer et promouvoir de bonnes pratiques managériales et de leadership avec un réel engagement pour le changement et non des discours fascinants. Il décrit le projet CESAR (Changement, Engagement, Satisfaction, Amélioration, Résultats) mis en œuvre dans l’hôpital qu’il dirige, avec pour but final de développer la « culture de service » et dont les résultats obtenus sont satisfaisants. Le sentiment d’impunité face à la loi, qui ressort de plusieurs contributions, devrait ainsi être directement adressé. Le Docteur Djénéba Sanon Ouedraogo nous rappelle que le combat reste compliqué, par rapport au positionnement que les agents de santé se donnent dans la société et la sensibilité des populations face à la maladie. Achta Hamadou insiste sur la nécessité d’impliquer les leaders communautaires (religieux, traditionnels, etc.) dans la recherche de solutions à ce problème, ainsi que sur l’importance des programmes/politiques de sensibilisation et d’éducation à la santé et sur les sujets de société comme la corruption en direction des plus jeunes, afin de stopper la transmission de cet « héritage malsain ».

Quelques documents sur la question

Plusieurs autres documents que ceux déjà cités ont été partagés pour aller plus loin sur la question :

* Partagé par Henri, des études réalisées en RDC sur la motivation du personnel :

Mundongo, T. H., Ditend, Y. G., VanCaillie, D., & Malonga, K. F. (2014). The assessment of job satisfaction for the healthcare providers in university clinics of Lubumbashi. The Pan African medical journal, 19.

Fox, S., Witter, S., Wylde, E., Mafuta, E., & Lievens, T. (2013). Paying health workers for performance in a fragmented, fragile state: reflections from Katanga Province, Democratic Republic of Congo. Health policy and planning, czs138.

* Partagé par Edouard Guévart, le document de Transparency international, important pour alimenter la discussion.

* Partagé par Peter Eerens, une étude qui montre que parmi les déterminants d’une culture et des pratiques de corruption, il y a un réflexe de « collaboration » qui n’est pas foncièrement négatif.