«N'attendez pas les opportunités grandioses.

Saisissez celles qui se présentent à vous. Et rendez-les grandioses.»

Cette maxime (même si nous ignorons qui en est l’auteur) est venue à l’esprit de plus d’un d’entre nous, une première fois au moment où nous bouclions le rapport final de l’étude Muskoka II (1) au Burkina Faso. En effet, la participation de notre pays à ce programme de recherche était plein d’opportunisme (comme l’est d’ailleurs la plupart des activités menées par nos communautés de pratiques). On mesure cela quand on sait que près de la moitié des pays présents à l’atelier de lancement de l’étude à Rabat, au Maroc, n’ont pas pu la mener à terme parce qu’il n’ont pas reçu localement le petit financement dont ils avaient besoin. On le mesure aussi quand on sait que moins de 10.000 euros ont été mobilisés au total pour l’étude, ce financement n’ayant jamais été ni bouclé, ni garanti à l’avance tout au long de l’étude. Alors, nous ne pouvons qu’en être plus que fiers que cette recherche soit arrivée à son terme au Burkina Faso (notre rapport final est disponible ici).

Cette maxime nous est revenue une seconde fois à l’esprit quand nous avons appris que les perspectives de financement de la phase 3 de l’étude Muskoka étaient compromises. Mais au lieu de ressasser le sentiment de goût inachevé que cette nouvelle devrait normalement provoquer, nous avons plutôt pensé qu’une belle opportunité d’approfondir et de capitaliser davantage sur les résultats de Muskoka II s’offrait au Burkina, au vu des réformes majeures en cours au niveau dans son système de santé.

Les réformes majeures en cours au Burkina Faso

Le Burkina Faso a adopté un Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) qui couvre la période 2011-2020 et qui fixe les grandes orientations en matière de santé du pays. Ce PNDS, pour sa seconde phase de mise en œuvre (2016-2020), connait de nombreuses révisions afin de prendre en compte un certain nombre de réalités et de réformes en cours. Nous pouvons, entre autres, citer : (I) sa nécessaire adéquation avec le (nouveau) programme présidentiel : le Plan national de développement économique et social (PNDES) prévu pour 2016-2020 ; (II) le budget-programme adopté au niveau gouvernemental et qui est une directive de l’UEMOA avec la gestion axée sur les résultats ; (III) la politique de gratuité pour les enfants de moins de cinq ans et les femmes éligibles ; (v) le financement basé sur les résultats (FBR) ; (VI) la mise en place d’un régime d’assurance-maladie universelle dont la loi a été votée; (VII) la décentralisation du système de santé avec le transfert de compétences aux communes, (VIII) la réforme hospitalière avec la tenue en décembre 2016 des états généraux des hôpitaux ; (IX) la réforme pharmaceutique pour mieux lutter contre les médicaments illicites etc. D’autres activités ou réflexions sont également en cours, notamment : la transformation des Centres de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) (2) des chefs-lieux de communes urbaines en centres médicaux ; le renforcement de la santé communautaire ; la régulation du secteur privé d’offre de soins et de celui de la médecine traditionnelle et de la pharmacopée nationale ; l’élaboration d’une stratégie nationale de financement de la santé.

Dire qu’une bonne synergie et cohérence entre toutes ces réformes et tous ces changements, parfois teintés d’incertitudes, est indispensable pour atteindre les objectifs visés est bien une lapalissade. Ça l’est presque autant de dire que pour les réussir, le Burkina Faso devrait être dans une approche proactive et décupler ses capacités d’apprentissage.

Les principaux résultats de l’étude Muskoka II au Burkina Faso

En rappel, la démarche de l’étude a consisté à d’abord identifier des acteurs majeurs du ‘système CSU’. Par la suite, ceux-ci devraient mesurer les capacités d’apprentissage de ce système à l’aide d’une grille d’autoévaluation inspirée et adaptée de travaux antérieurs de chercheurs spécialisés dans l’étude de l’apprentissage organisationnel.

Plus haut, nous avons utilisé le mot «décupler» parce que l’étude Muskoka II a montré que des capacités d’apprentissage sont déjà bien en place au Burkina Faso.

En effet, l’étude a révélé que les acteurs de la couverture sanitaire universelle (CSU) sont conscients que cette dernière n’est l’apanage d’aucun ministère et que le dialogue et la collaboration intersectorielle sont indispensables. En outre, les individus peuvent exprimer leurs opinions concernant les politiques et stratégies mis en œuvre, émettre de nouvelles idées, formuler des critiques ou remettre en question des croyances. Différentes méthodes pour se remettre en question et favoriser la pensée créative sont instituées (réunions, brainstorming, cadres de concertations etc.). Aussi, les avis des acteurs non-étatiques et des partenaires techniques et financiers sont valorisés et il est de pratique courante de mener des expériences pilotes avant la mise à l’échelle de stratégies ambitieuses comme les politiques de gratuité des soins, le financement basé sur la performance, ou plus récemment le couplage entre l’assurance-maladie universelle (AMU) et la gratuité des soins (3).

Mais comme on le dit familièrement au Burkina Faso, «tout ceci c’est bon mais ce n’est pas encore arrivé» ; pour simplement dire qu’il y a encore des marges de progression en matière de culture d’apprentissage et des opportunités non saisies. L’étude a par exemple révélé que le niveau de compréhension du concept, du processus et des objectifs de la CSU n’est pas le même pour tous les principaux acteurs. En outre, elle a montré qu’il n’y avait pas d’agenda ni de budget définis pour l’apprentissage et le renforcement des capacités en faveur de la CSU (par exemple une série de formations spécifiques) et qu’il n’y avait pas de processus de gestion des connaissances clairs et bien établis. A titre d’illustration, elle a révélé une faible gestion proactive de la mémoire institutionnelle si bien que le départ ou la réaffectation d’un expert senior peut compromettre la performance des équipes.

Les perspectives

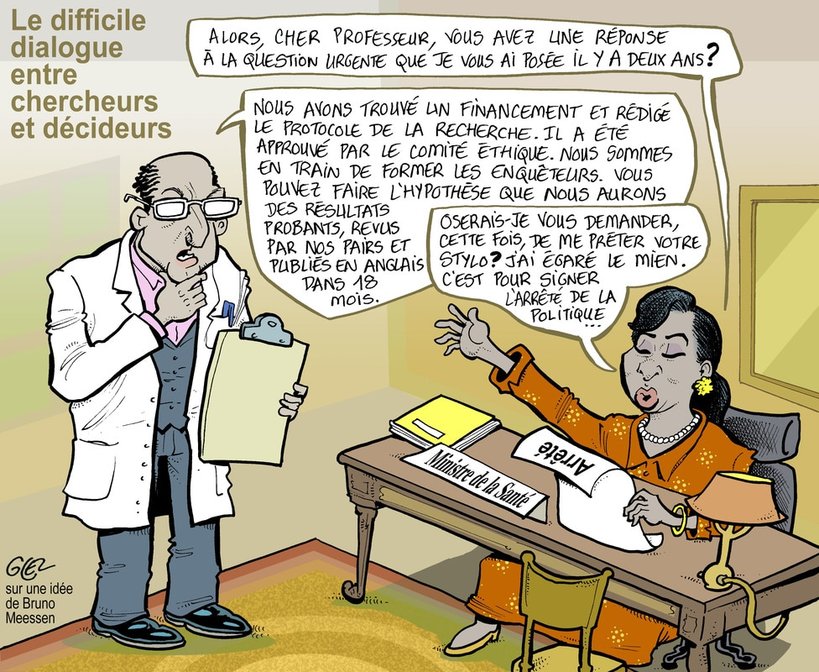

Au titre des opportunités manquées, nous évoquerons les potentialités peu exploitées de la recherche en santé au Burkina Faso. Le pays regorge pourtant d’un certain nombre de centres de recherche d’excellence en santé. Cependant, notre étude a clairement démontré que la collaboration, d’une part entre ces centres de recherche, et d’autre part entre eux et les décideurs politiques était marginale, voire nulle. En outre, les priorités et préoccupations des principaux acteurs de la CSU n’étaient pas toujours prises en compte dans les agendas de recherche de ces centres.

Nous commencions notre blog en parlant des opportunités à saisir. Au Burkina Faso, nous en avons une très belle à cet égard : la nomination le 20 février 2017 d’un chercheur chevronné et reconnu tant à l’échelle nationale qu’internationale comme Ministre de la Santé. Il s’agit du Professeur Nicolas Meda, auparavant Directeur général du Centre MURAZ. Certains d’entre nous avons eu la chance de collaborer ou de travailler sous son leadership. Nous sommes alors en mesure de confirmer qu’il a toujours fait de l’utilisation des données probantes, et plus spécifiquement de la connaissance scientifique dans la prise de décision en santé, une préoccupante constante. Sa nomination pourrait donc constituer une belle opportunité pour une plus grande utilisation des résultats de la recherche dans les réformes et changements institutionnels en cours au Burkina Faso, et dans le contexte de la CSU d’une manière générale.

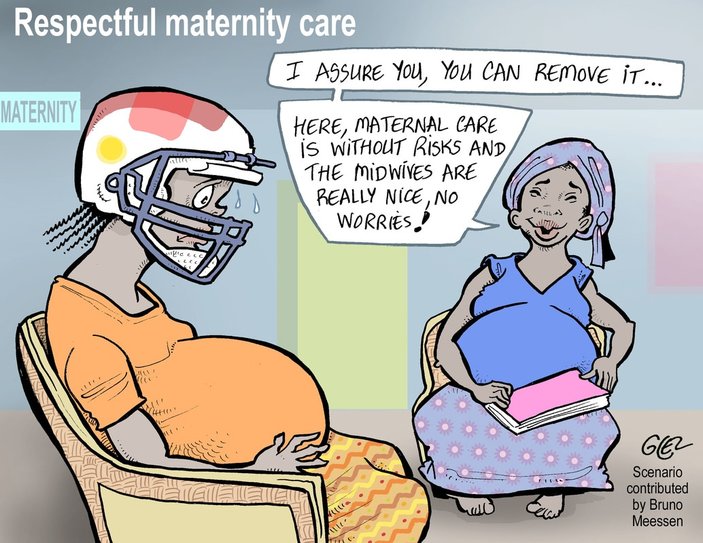

En tout cas, tout semble réuni pour cela. Mais attention : dans la CSU comme dans tout processus de réforme, au-delà des enjeux purement techniques, l’économie politique et l’importance que l’on voudra accorder à la dimension éthique et au droit à la santé pèsent toujours beaucoup dans la balance. Les ignorer équivaudrait à faire preuve d’une certaine naïveté. Il sied alors de les prendre en compte dans nos ‘systèmes CSU’ si nous voulons les engager effectivement et durablement dans la démarche de «système apprenant» pour qu’ils puissent pleinement réaliser leurs promesses.

(1) Financée par le Fonds Français Muskoka, l’étude MUSKOKA est une recherche opérationnelle portant sur les défis de la progression vers la Couverture Sanitaire Universelle (CSU) en Afrique Francophone. Elle a été planifiée pour se dérouler en trois phases: (I) la première phase (qui a eu lieu en 2014) a permis de décrire le problème de la fragmentation du financement de la santé dans 12 pays; (II) la seconde phase a porté sur l’évaluation des capacités des pays à gérer ce&e fragmentation, avec une attention particulière sur les capacités d’apprentissage; (III) la troisième phase, si elle allait avoir lieu, devrait exploiter les résultats des phases 1 et 2 et devrait être tournée vers l’action dans les pays ayant participé à la recherche.

(2) C’est l’appellation du centre de santé primaire au Burkina, c’est-à-dire le premier niveau de soins.

(3) Le couplage AMU-gratuité des soins est actuellement testé dans trois districts sanitaires depuis avril-mai 2016.