For the past year, experts from 12 Francophone African countries (1) have been working together on a project related to health financing fragmentation in their countries. In this blogpost, the first in a series, Allison Kelley (lead facilitator of the CoP Financial Access to Health Services) presents the main results from the first phase of this project, with a focus on cross-country findings.

Last November on this blog, we introduced you to a collaborative project that two CoPs (Performance-Based Financing and Financial Access to Health Services) were launching on the challenge of Universal Health Coverage (UHC).

The project, financed by French Muskoka Funds and the NGO Cordaid, was a first for the CoPs: a chance to test our capacity to document a specific issue – health financing fragmentation – across a large number of countries. The hypothesis being that by their very nature and the size of the networks they represent (the PBF CoP has 1,500 experts, the FAHS CoP 800), CoPs could usefully complement the research and documentation activities being carried out by other actors (research institutes, aid agencies…) This first blog focuses on the results of the cross-country analysis from Phase 1 (2).

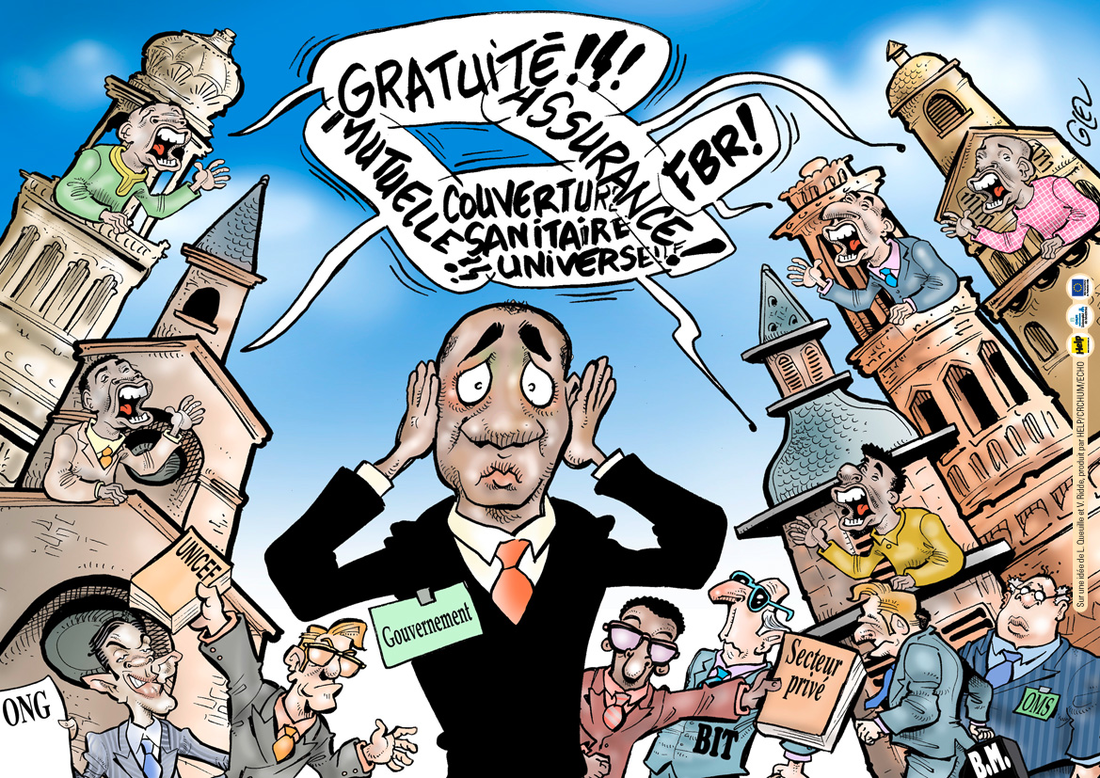

Universal Health Coverage: a big misunderstanding?

By its very definition, progress toward UHC means progress in three main dimensions: (1) the number of people covered (2) the comprehensiveness and quality of the package of services covered, and (3) the reduction of out-of-pocket payment at the point of service. How to move toward UHC, on the other hand, is sometimes misunderstood, with some thinking that it simply consists of introducing a single, universal, mandatory health insurance system. In fact, the reality in all countries is that populations today are benefitting from some “coverage” through the various health financing schemes (HFS) that already exist. Moving toward UHC will be more a process of bringing order and efficiency to the HFS that already exist than it will be of introducing yet another one.

Mapping the situation in 12 Francophone countries

As a reminder, the objective of our project’s first phase was to carry out a mapping of HFS in 12 Francophone African countries, or almost a quarter of the continent. To reach a complex destination such as UHC, one must have a clear idea of the starting point!

The full Phase 1 report is now available (under the “resources” tab of this site). The cross-country analysis was drawn from the country documentation carried out by national CoP experts (3). Phase 1 produced useful lessons, and confirmed that we are indeed facing a tangle of HFS.

* Our study documented serious fragmentation in HFS in African countries today. Based on our method of counting, there are on average 23 HFS per country.

* Beyond simply counting the number of HFS (which was not easy in and of itself), carrying out this mapping exercise was more difficult than we had anticipated: in many countries, we encountered serious problems in accessing information on HFS. Financing information was frequently missing or unavailable. This lack of information not only hampers government leadership in piloting UHC, but also makes it difficult to get a sufficiently accurate understanding of what is a complex situation in each country, and so concrete suggestions for improving the coordination of HFS remain difficult to formulate.

* Our mappings show that in most countries there are both gaps in population coverage (people with little or no coverage) as well situations of overlapping coverage (certain population groups with coverage through multiple HFS). A common example is a civil servant already benefiting from health insurance who gives birth is a hospital with a fee exemption for deliveries. The vertical nature of the services covered and the narrow targeting of the population groups covered results in very “partial” coverage that often lacks continuity from a therapeutic perspective.

* There is an alarming lack of coordination and continuity in terms of provider financing modalities among HFS; this is a serious obstacle to effective expansion of UHC.

* Our mapping shows a heavy dependence on external financing for health. This has a considerable influence on the structure of health financing and can exacerbate fragmentation not only in terms of the number of schemes, but also in terms of governance for health financing. The dramatic rise in vertical programs translates into not only a verticalisation of HFS and their respective benefits/services covered, but also a lack of centralised information at the Ministry of Health regarding these externally-funded HFS.

A shared challenge, but no common pathway to UHC…

The overall result of Phase 1 is thus to highlight a major challenge that all 12 countries are facing. The profusion of HFS, but also the current lack of coordination among them (as evidenced by the unavailability of centralized, transparent data), makes us conclude that significant progress toward UHC will be complex to achieve: order will have to be brought to the current tangle of HFS – some will need to be merged, others ended altogether….

And to bring order, many stakeholders will have to come together around the table – numerous Ministries and public agencies, the multiple programs and their various funders, private actors (like mutuelles), representatives of professional associations….

The bottom line is that no one solution exists for moving toward UHC. Each country’s path will be different.

Of one thing we are sure, and this is valid for all countries wanting to make serious progress toward UHC: governments, and Ministries of Health in particular, must develop significant, operational capacity to collect information, to analyse it, and to use it to guide decision-making. Knowledge management and the ability to analyse the situation - its strengths, constraints, opportunities, and threats – will be necessary conditions to achieve UHC.

As you’ll discover in an upcoming blog, these findings have had a major influence on the approach we’ve adopted for the second phase of this CoP collaborative project.

To access the report (in French, but with an executive summary in English), click here.

Notes :

1. Experts involved in this project ,In alphabetical order by country: H. Felicien Hounye (Bénin), Maurice Yé (Burkina Faso), Longin Gashubije (Burundi), Isidore Sieleunou (Cameroon), Mamadou Samba (Côte d’Ivoire), Amadou Monzon Samaké (Mali), Mahaman Moha (Niger), Philémon Mbessan (Central African Republic), Ma-nitu Serge Mayaka (Democratic Republic of the Congo), Adama Faye (Sénégal), Salomon Garba Tchang (Chad), Adam Zakillatou (Togo).

2. In another blogpost, we will reflect on the lessons learned from this phase about the CoPs’ capacities.

3. To obtain information about country-level reports, please contact the experts directly (see Annex B of the cross-country analysis report).