Une détérioration inquiétante de la situation sécuritaire est en cours dans plusieurs pays d’Afrique Francophone. D’autres pays sont coincés depuis plusieurs années dans une situation d’instabilité. Le nombre de contextes dits ‘fragiles’ s’élargit. Un groupe de travail a été mis en place sur Collectivity pour réfléchir à la question et proposer des activités qui contribueraient à y faire face. Ses membres nous appellent à l’action. Dans ce billet de blog, ils vous présentent leur initiative.

A la suite des exactions commises par différents groupes terroristes, l’insécurité est grandissante dans la région du Sahel (comme au Burkina Faso, au Mali et au Niger) et autour du Lac Tchad. Depuis quelques temps, de façon encore plus inquiétante, la violence intercommunautaire s’est accrue. Le Burkina Faso et le Mali ont été particulièrement touchés par cette situation ces dernières semaines.

Les liens entre insécurité et situations sanitaires sont nombreux. La combinaison « épidémie et conflit » est particulièrement menaçante, comme le montre l'épidémie de la maladie à virus Ebola (MVE) qui sévit dans le Nord-Kivu depuis août 2018 et où 751 décès y ont déjà été enregistrés. La riposte à cette épidémie est particulièrement compliquée du fait de l'insécurité, de l’instabilité politique, des faiblesses du système de santé et la méfiance de la population. Au-delà de la MVE, c’est tout le système de santé qui est menacé. Les conséquences seront tragiques pour la population. Elles le sont aussi pour le personnel de santé, comme en témoigne le meurtre du Dr Richard Mouzoko Kiboung de l'OMS ce week-end à Butembo.

Par pudeur, n’aurions-nous pas des réticences à appeler les choses par leur nom ? Engagés que nous sommes dans différentes initiatives de développement (comme par exemple la Couverture Sanitaire Universelle), ne sommes-nous pas en train de faire abstraction des dynamiques de fragilisation en œuvre dans nos pays ?

Systèmes de santé et fragilité

Il existe une riche littérature sur les systèmes de santé dans les contextes fragiles et affectés par les conflits. Malheureusement, le monde francophone reste généralement absent du débat. Comme nous l’avons mis en évidence dans notre note conceptuelle, les acteurs nationaux et internationaux engagés dans le développement des systèmes de santé en Afrique Francophone sont relativement silencieux sur la question. La grille d’analyse de l’état fragile a été très peu appliquée par les chercheurs à l’Afrique Francophone et aux pays du Sahel en particulier. Notre analyse est que ce manque d’attention qui se double d’un manque de connaissances scientifiques met en péril notre action collective et pourrait compromettre l’atteinte des objectifs de développement durable. Il existe un énorme besoin d’analyses empiriques pertinentes pour conduire l’action dans nos pays de la région sahélienne ou d’Afrique Centrale.

Tous les piliers du système de santé sont susceptibles d’être négativement affectés par la fragilisation en cours, avec pour conséquence une désorganisation de nos systèmes de santé déjà en souffrance. Evoquons juste quelques défis :

1. L’incapacité de fournir des services de santé à une grande partie de la population : en exemple, du fait de l’insécurité, les stratégies avancées pour la vaccination ne sont pas réalisées d’où un risque de survenue d’épidémies. A cela s’ajoute la fermeture de nombreux centres de santé, l’abandon de postes par certains agents de santé, l’inaccessibilité, pour les intervenants humanitaires, de certains sites de réfugiés.

2. La défaillance du système de référence/contre référence. Au Burkina Faso par exemple, des ambulances ont été la cible des terroristes, ce qui a empêché des évacuations dans certaines localités. En outre, se déplacer même d’une localité à une autre n’est pas sans danger, comme l’illustre (même si ça reste un cas isolé) le sort d'une femme enceinte et de son accompagnant qui ont trouvé la mort, du fait d’attaques terroristes, alors qu’ils se rendaient dans un centre de santé pour y accoucher.

3. Le manque ou l’insuffisance de ressources financières, d’infrastructures, d’équipements, de ressources humaines, de médicaments et autres produits de santé pour des prestations de services de santé de qualité. En effet, l’insécurité entraine, d’une part, une réallocation des budgets publics pour renforcer la sécurité, d’autre part, une réduction de la croissance économique. En Guinée, par exemple, l’épidémie de la MVE a entrainé une réduction de la croissance économique (celle-ci a été de 0,5 % en 2014 contre une prévision de 4,5% selon la Banque Mondiale). Quant au Burkina Faso, le budget national alloué au ministère de la Santé est passé de 12,81% du budget total en 2014 à 10,70% en 2018. Cela a entraîné une réduction des investissements dans le système de santé.

4. La défaillance de la chaîne d’approvisionnement des médicaments et autres produits de santé. L’insécurité affecte négativement la chaîne d’approvisionnement en médicaments et autres produits de santé qui était déjà très fragile. En effet, du fait de l’inaccessibilité de certaines localités dû à l’insécurité, l’approvisionnement est interrompu ou réalisé en retard. Ce qui occasionne des ruptures prolongées avec pour corollaire une morbidité et une mortalité très élevées des maladies.

5. La défaillance des systèmes d’information sanitaire. Du fait par exemple des déplacements difficiles pour transmettre les données et de la fermeture de certaines formations sanitaires, les données de surveillance épidémiologiques et sur la consommation moyenne mensuelle en médicaments et autres produits de santé, les rapports sur la vaccination et d’autres programmes de santé ne sont plus transmises ou le sont en retard. Cela affecte négativement la planification des commandes des intrants (médicaments, réactifs, vaccins etc.) au niveau central, intermédiaire et au niveau périphérique (district), ainsi que la surveillance et la gestion des épidémies/maladies.

6. La faible qualité de la gouvernance/régulation du système. En effet, toutes les activités de coordination, de supervision et de suivi des services de santé sur le terrain ne sont plus effectives dans tous les districts du fait de l’insécurité. Comme le rapportait un superviseur au Burkina Faso, « la hiérarchie m’a demandé de faire la supervision par téléphone, WhatsApp ou Messenger compte tenu de l’inaccessibilité physique de certaines zones ». Faut-il encore que le réseau téléphonique permette ce genre de solution!

Le cas de chaque contexte fragile est particulier. L'insécurité est loin d'être le seul problème. Les liens entre fragilité et performance du système de santé sont en fait complexes et certainement pas unidirectionnels. Ainsi, ceux qui rejoignent la lutte armée sont souvent issus de communautés qui se sentent négligées par les services publics et/ou qui n’ont plus confiance en l’Etat ; ce qui rend l’action publique encore plus difficile.

Mise en place d’un groupe de travail sur « Collectivity »

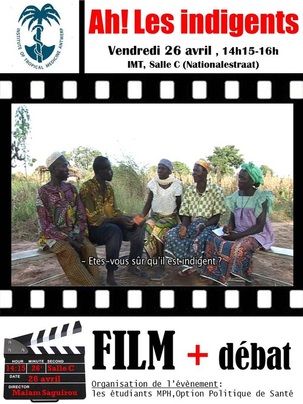

Lors d’un récent atelier organisé par plusieurs communautés de pratique à l’Institut de Médecine Tropicale à Anvers, des chercheurs et praticiens se sont penchés sur cet enjeu. A l’issue des échanges, les participants ont proposé de lancer un processus multi-acteurs sur le sujet. Un appel à candidature a été lancé sur Collectivity. Ensemble, nous avons produit une note conceptuelle qui propose un programme d’action de plus d’un an.

Notre ambition est de lancer un processus pour que les différents acteurs (décideurs politiques, société civile, secteur privé, chercheurs, partenaires techniques et financiers etc.) intervenant dans le renforcement des systèmes de santé des pays francophones concernés reconnaissent la réalité de la fragilité dans ces pays et qu’ensemble nous identifions des approches prouvées ou prometteuses pour y faire face. Bien sûr, chaque contexte fragile est unique et dynamique ; les solutions devront donc être locales et adaptées. Mais il n’est pas impossible que certaines interventions sanitaires, encore trop peu généralisées (ex. agents de santé communautaire, gratuité d’un paquet de soins), apparaissent comme particulièrement pertinentes, non seulement sur un plan sanitaire, mais également pour rétablir les liens de confiance entre les États et leur population.

Nous sommes conscients de soulever des questions sensibles. C’est pourquoi il va nous falloir bâtir un partenariat solide et efficace entre décideurs politiques, praticiens et chercheurs. Le processus que nous proposons s’inscrit aussi dans l’effort conduit depuis bientôt dix ans par nos Communautés de Pratique. Nous tenons à prouver que l'apprentissage collectif et systémique est possible même, dans les systèmes de santé affectés par la fragilité.

Nous vous invitons donc à prendre connaissance de notre note conceptuelle. Vous l’avez compris, nous sommes désormais à la recherche de personnes et d'acteurs désireux de soutenir l'initiative.