Le 20 mai 2021, l’OMS, P4H, le Center for Global Development, la Global Financing Facility (GFF) et Collectivity ont organisé un webinaire intitulé « COVID-19 : quel impact sur l’agenda de la Couverture Sanitaire Universelle (CSU) au niveau des pays africains »? En s’inspirant des discussions qui ont impliqué plus de 200 participants, notre équipe approfondit certains des enjeux et invite les experts d’Afrique francophone à une réflexion collective.

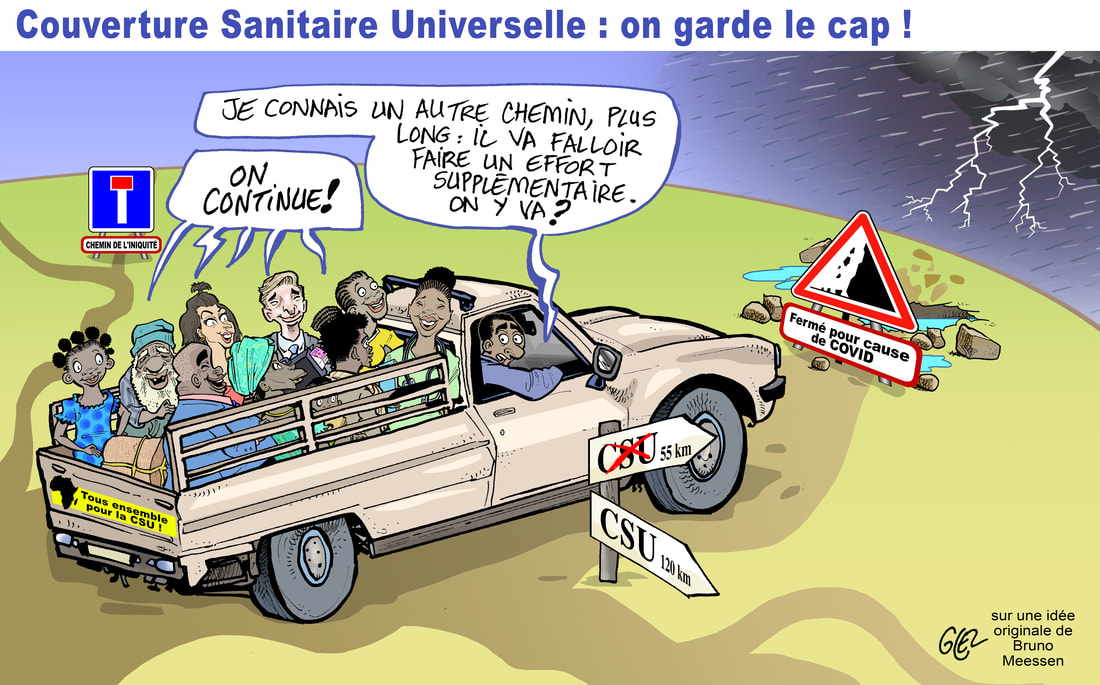

La pandémie de la COVID-19, en accentuant les faiblesses des systèmes de santé, a rappelé la nécessité de renforcer cet agenda. La question de l’accès aux soins pour tous a ainsi gagné en visibilité dans l’agenda politique. Mais si la crise a mis en avant la nécessité d’accélérer les progrès vers la CSU, elle pourrait aussi perturber les chances de mettre en œuvre un projet aussi ambitieux.

Plus de défis à l’ère de la COVID-19 pour atteindre la couverture santé universelle

Si elle a rappelé l’urgence et la pertinence d’assurer la CSU, la crise liée à la COVID-19 risque paradoxalement de rendre plus difficile la progression vers cet objectif.

Une baisse de la disponibilité des ressources publiques

La COVID-19 est aussi une crise économique qui a, et continuera à avoir, des répercussions importantes sur le financement public du secteur de la santé en Afrique sub-saharienne, comme dans d’autres régions du monde. Les projections du Fonds Monétaire International (FMI) font craindre une baisse significative de 6,2% du PIB en Afrique subsaharienne en 2022 par rapport à 2020, soit une chute deux fois plus importante que la moyenne mondiale (3.7%).

Cette contraction de l’économie a des conséquences importantes d’un point de vue fiscal, se traduisant notamment par une baisse conséquente des ressources budgétaires des Etats à court et moyen termes. Les projections indiquent que les recettes publiques domestiques pourraient chuter à un niveau en deçà de celui de la crise de 2009 (à 15,6% du PIB en moyenne dans la région selon les projections actuelles contre 18,4% en 2009). Ceci est dû non seulement à une diminution des rentrées fiscales, mais également à une forte baisse de la capacité d’emprunt des Etats d’Afrique sub-saharienne causée par la détérioration de leur crédibilité sur les marchés financiers – 23 pays sont soit en détresse de dette soit à haut risque de détresse de dette, selon les estimations de Juin 2021 du FMI, contre 15 en avril 2019 comme l’indiquait le rapport annuel de l’UNECA.

Il n’y a à ce jour aucune certitude que la diminution de recettes publiques sera compensée – du moins en partie – par l’aide publique extérieure. Certes, cette dernière a connu une augmentation globale sans précédent en 2020, mais les pays donateurs, qui ont emprunté massivement pour faire face à la crise sanitaire causée par la COVID 19 et à ses retombées économiques, vont devoir rembourser – ou alors continuer à emprunter si la crise se poursuit – et donc réduire leurs dépenses publiques pour cela. Souvent, l’aide extérieure est une des enveloppes budgétaires les plus rapidement affectées en cas de crise car les décideurs politiques – mais aussi les contribuables – la jugent moins prioritaire que les autres postes budgétaires. Il n’est donc pas impossible que les pays donateurs revoient rapidement leurs engagements à la baisse, comme c’est déjà le cas pour la Grande Bretagne par exemple. Si l’aide extérieure chute, cela diminuerait également les fonds disponibles sous forme d’emprunts subventionnés, un des mécanismes d’aide les plus utilisés, réduisant d’autant plus la capacité d’emprunt des pays d’Afrique Sub-Saharienne.

Une baisse des allocations en santé ?

Si les ressources publiques baissent, il est légitime de se demander si cela impactera les allocations budgétaires au secteur de la santé. Les besoins du secteur ont augmenté, mais qu’en est-il des allocations budgétaires ? On pourrait s’attendre à une augmentation légitime au vu des besoins du secteur pour répondre aux suites de l’épidémie, tout en continuant à fournir les soins essentiels de routine. Or, les données analysées montrent que l’année 2020 n’a pas été marquée par une augmentation forte des allocations budgétaires de santé dans les pays africains, en comparaison aux augmentations notables dans les pays à haut revenu par exemple. Les données existantes montrent que les allocations budgétaires ont augmenté en moyenne de 10% dans la région en 2020. Cette situation peut s’expliquer par la faible prévalence de la COVID-19 rapportée dans la région en 2020.

Quid de 2021 ? Il est difficile de prédire ce qui va se passer. Les documents budgétaires disponibles semblent augurer d’une augmentation modérée des allocations budgétaires pour la santé, surtout dans les pays à revenus faibles. Si la dépense publique de santé était de 8.3$ par tête avant la COVID-19 (baseline GHED 2018) dans les pays africains à revenus faibles, les allocations budgétaires passeraient à 12.8 $ en 2021. Dans les pays africains à revenus intermédiaires, ces allocations passeraient de 92.5$ à 94.8$. L’année 2022 et celles qui suivront seront cruciales, pour renseigner sur la durabilité des augmentations budgétaires du secteur.

Les pays touchés par la crise Ebola en 2015 offrent une perspective intéressante sur ce point. Dans un pays comme la Sierra Leone, l’Ebola a entrainé une hausse subite de la part des dépenses domestiques en santé dans le budget de l’Etat, et même si ce niveau ne s’est pas maintenu, cette part reste plus importante aujourd’hui qu’avant crise.

Des défis structurels persistants et un contexte socio-politique et sécuritaire de plus en plus difficile

Plusieurs observations indiquent que la pandémie a exacerbé les défis structurels des systèmes de santé en Afrique francophone. Une étude de l’OMS (fin 2020) et d’autres estimations montrent par exemple que la pandémie a fortement compromis la qualité des soins et la disponibilité des services de santé et du personnel. La protection financière des ménages pourrait aussi se détériorer considérablement, étant donné que la conjoncture économique actuelle pourrait faire basculer plus de 150 millions personnes dans l’extrême pauvreté d’ici fin 2021. De surcroit, dans de nombreux pays (où les données sont disponibles, notamment en Inde), il semblerait que la prise en charge de la COVID-19 soit associée à d’importantes dépenses pour les ménages.

En dehors de ces défis structurels, l’Afrique francophone est aussi confrontée à de nouveaux défis comme le terrorisme, les crises socio-politiques ou encore le changement climatique, avec des conséquences comme les déplacements de populations ou l’affaiblissement des capacités des institutions étatiques. La pandémie a aussi fait ressurgir (voire exacerbé) la crise de confiance chronique entre les populations et les dirigeants politiques, avec une faible confiance dans le discours officiel national et international. Ceci s’est notamment manifesté par un scepticisme quant à la réalité de l’épidémie ou encore la défiance à l’égard du vaccin COVID-19. Ces difficultés contextuelles pourraient être des freins additionnels car ils laissent peu de marges de manœuvre pour lancer les investissements nécessaires à la CSU.

Continuer à avancer malgré (et avec) la COVID-19

En dépit de la COVID-19, plusieurs pays de l’Afrique francophone semblent vouloir maintenir le cap vers la CSU (ou tout au moins continuer les efforts déjà engagés). Le Bénin par exemple est en train d’étendre son programme d’assurance maladie pour les plus pauvres. De même, le Togo a maintenu le cap vers la cocréation d’un plan intégré pour la CSU et le lancement d’un programme de prise en charge gratuite des femmes enceintes. Des exemples similaires ont été rapportés par les participants au webinaire organisé par l’OMS et ses partenaires en mai 2021. De plus, au-delà de ses conséquences négatives, la COVID-19 a ouvert de nouvelles perspectives. L’impact de la pandémie sur plusieurs secteurs d’activités a très tôt amené certains gouvernements à engager des actions multisectorielles et coordonnées au plus haut niveau, une approche longtemps prônée avec peu de succès pour les soins de santé primaires et la CSU. Certains pays ont également saisi ces opportunités pour s’engager encore plus pour la CSU.

Cependant, les défis décrits ci-dessus risquent de conduire à une situation dans laquelle les besoins croissent, mais les ressources pour y faire face diminuent. Malgré ces défis, les pays ne devraient pas se laisser tenter par des solutions qui semblent attractives (l’augmentation des copaiements par exemple), mais qui ont été prouvées peu efficaces et parfois injustes. Au contraire, les Etats de l’Afrique francophone devront faire des choix judicieux, guidés par les principes de solidarité qu’invoque la CSU. Ces choix permettraient d’investir au mieux les ressources disponibles, de gagner la confiance des populations et de renforcer durablement nos systèmes de santé.

Mais comment les Etats de l’Afrique francophone pourraient réussir une telle prouesse ?

Même s’il n’est pas possible de prescrire une recette pour tous les pays, plusieurs leçons ont été apprises des expériences antérieures. Une piste d’action serait l’adoption d’une approche pragmatique pour identifier les services clés à forte valeur ajoutée sur lesquels se focaliser dans un premier temps. Par exemple, la réforme "AUGE" au Chili vise l’accès à un paquet de services défini pour toute la population. Ce paquet s’est limité au début aux services prioritaires, mais il est revu tous les deux ans sur la base d’études de coût, des priorités de santé dans le pays et de l’espace budgétaire. Une approche graduelle d’expansion des services peut être difficile à mettre en œuvre, mais elle semble la moins risquée dans le court et moyen terme.

D’autres pistes d’action et principes sont discutées aujourd’hui par nombre d’experts du financement de la santé, notamment dans un rapport publié en 2019 par l’OMS et dans un article publié en Août 2021. Certaines de ces pistes sont :

- Pour mobiliser les ressources, privilégier les sources de financement obligatoires ou pouvant être automatiquement prélevées (les taxes par exemple) plutôt que des contributions volontaires;

- Pour la mise en commun des ressources, réduire la fragmentation des fonds pour améliorer la capacité de redistribution des ressources et améliorer l’efficience;

- Investir dans des interventions axées sur la population et qui sont d’utilité générale pour la santé, comme l’eau et l’assainissement, les taxes favorables à la santé ou encore un système d’information et de surveillance épidémiologique performant ;

- Augmenter la prévisibilité pluriannuelle du financement public disponible et rendre le flux des fonds publics plus stable;

- Mettre en œuvre de politiques ciblées visant à augmenter l’efficience des dépenses de santé (par exemple, l’achat des médicaments qui représentent un poste de budget important dans tous les pays);

- Placer l'équité au cœur de l’action pour la CSU en adoptant des stratégies qui garantissent l'accès des services et la protection aux personnes vulnérables, par exemple le ciblage de certaines populations et certains services;

- Établir des processus formels (et ancrés dans la législation) pour adopter et réviser régulièrement le paquet de bénéfices. Tout ajout doit être fait sur la base, au minimum, d’une analyse du rapport coût-efficacité et de l’impact budgétaire;

- Expliquer le paquet de bénéfice à la population en termes faciles à comprendre et à travers des moyens de communication adaptés;

- S'orienter progressivement vers un achat plus stratégique des services de santé en augmentant au fil du temps la mesure dans laquelle le paiement des prestataires est déterminée par des informations sur leurs performances et sur les besoins de santé de la population qu'ils servent;

- Renforcer l’action multisectorielle, notamment la collaboration entre les autorités sanitaires; celles des finances et celles des secteurs pouvant impacter la santé.

Votre point de vue sur les solutions possibles

Bien entendu, les pistes d’actions suggérées par les experts ou la littérature doivent être explorées au cas par cas. Certaines options ne seront certainement pas faisables ou avantageuses dans certains pays. Et surtout, c’est l’ensemble de la communauté des acteurs de la CSU qui doit répondre aux questions soulevées par la crise actuelle. Nous vous invitons donc à donner votre avis sur les pistes d’actions exposées ci-dessus.

- Ces pistes d’actions sont-elles réalisables dans votre contexte ?

- Quels sont les facteurs qui pourraient favoriser ou entraver le choix de l’une ou l’autre des pistes d’actions ?

- Certaines pistes d’actions ont-elles déjà été mises en œuvre dans vos pays ? Si oui quelles leçons peut-on déjà en tirer ?